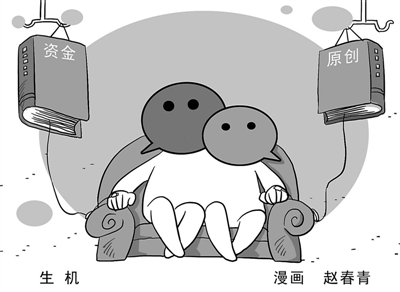

生机 赵春青 画

对于一个微信公众号,内容、推广、维权、成本等等,都时时让运营者“困扰”。在互联网移动化时代,超过800多万的公众号都在探寻一条可行路径。纯公益性的“历史百人会”就如一面镜子,“骨感”的现实境况一览无余

5月底,微信公众账号“历史百人会”推送了一篇题为《让书漂流 让思想落地》文章,“历史百人会”发起人陈远把自己的部分藏书捐出售卖。48小时后,售出1200册图书,“销售所得将用于举办线下落地活动”。

此时,距离6月12日“历史百人会”上线还不到半年。

“历史百人会”的运营者陈远感慨,理想丰满,现实骨感,思想的传播,需要有必要的支出。

在当下,微信平台有超过800万的公众号,期待在互联网移动化的时代寻得机会。而原创内容、账号推广、维权、人员成本、活动开支等等,都时时让运营者“困扰”,通过“历史百人会”便可窥得其中“焦虑”。

【想法落地】

2012年8月,微信开始推出公众平台。一年后,公众号“陈远·文明史”诞生,属于典型的自媒体。“这是被鼓动的结果”,自称“技术盲”的陈远回忆说,微信正火时,两个朋友拉他开了这个账号,并帮忙打理。

5个月过后,陈远放弃了“文明史”的更新,开始筹划另外一个微信公众平台“历史百人会”。“这个想法,在我的脑子里至少酝酿了5年。”陈远说。

2011年岁末南京大学历史系一位教授去世。“这样一位优秀的历史学家,在碰到一些无法克服的困难时,他的境遇都是很糟糕的。”于是,陈远希望能发起一个史学基金会,为身处困境中的历史学家提供必要的帮助。当然,在设想中,基金会还应该有另一个作用,就是去挖掘真正对历史有感觉、有潜力、有判断的史学人才,但又无法进入正统学术体制内的人,为他们提供一个比较好的研究环境,让他们把自己的天赋充分发挥出来。

创办史学基金会,因为“资金”缘故搁置了,但这个想法,一直在陈远的“脑子里存着”。近年来移动互联网的大行其道,打造一个“交流学术”的平台,时机成熟了。

2014年11月,陈远与一帮“史学界师友”开始逐个沟通,“兜售”自己的想法,“发起一个学术共同体,就叫‘历史百人会’,我们在这里讨论学术问题,分享信息。”会员名单中,可以看到雷颐、马勇、陈徒手、陈浩武、范泓、杨奎松、王奇生、杨天石、沈迦等一大批近代史的研究学者。他们同意了陈远的“游说”,并很快有了一个雏形,即微信群。在这个微信群交流一段时间后,注册了同名公众账号作为对外的“发声平台”。

运营一个有关历史的公众号,与生活资讯、娱乐百态、财富创业等有着一定区隔,难度可想而知。2014年12月12日,“历史百人会”(ID:lishibairenhui)微信公众号正式运营。

【口碑传播】

5月20日,微信团队选择了20家最具价值和最具影响力的公众号齐聚广州,上线时间最短、且非公司化运作的“历史百人会”跻身其中。这是一次未被媒体“披露”的聚会。

“去广州前,有同行看了我们的数据就说,你们推送这么严肃的文章,竟然有几万人在看,这真的是一个奇迹。”5月底见到陈远时,他提供了一组数据,“到现在我们的订阅用户近4万名,日均访问量在5万左右,数据非常健康,没有做过任何推广。”

在广州的聚会上,同样未“披露”的信息是微信公众号的数量已经超过1000万,涵盖媒体机构、政府、企业、自媒体等多种类型,涉及时事、民生、科技、教育、学术、政务等多个领域。订阅用户、阅读量成了衡量一个微信公众号的关键指标。

在为业界认可的“新媒体排行榜”中,入选公众号样本超过14万。他们保持在所属学术领域前50名。

“一开始的想法是利用一年的时间,积累5000名订阅用户,每篇文章能有上千的阅读量,就很知足了。”陈远最初的“追求”是很简单的,但这一想法在上线第二个月就实现了。

在一个“微阅读”时代,快餐式的阅读成为趋势,心灵鸡汤、猎奇八卦、标题党等不一而足,留给严肃文章的空间显得尤为逼仄。“历史百人会”的史学研究者倒是看得淡然,“阅读的人多了很高兴,没有人看也不沮丧,我们就是踏踏实实的在这儿做内容。”

对于公众号运营者陈远而言,有一点让他很是欣慰,通过用户分析,他发现关注者中不乏来自商界、政界的高层人士,“当中国的经济发展由高速发展进入放缓阶段,真正实现财富自由的一批精英,对历史有高度的关注和兴趣。”陈远如是说。

有影响的人通过转发文章以及推荐,会带动一大批人,人带人,这就成了“历史百人会”订阅用户增长的原因。同样运营微信公众号的人士会追问涨粉“秘笈”,陈远的答案很简单,“我们就是靠口碑传播,这是最原始的传播方式。”

【打通关联】

“在传统媒体行业迅速衰落的同时,整个社会、商业环境都变得媒体化。”说这句话的是公共知识分子许知远,他曾与一帮朋友创立了“单向街书店”。如今,这帮有着资深传统媒体履历的合伙人也开始转型,将目光投入到移动互联网,微信公众号成为一个出口。

当陈远意欲投身“新媒体”时,一位他非常尊敬的长辈极力反对,“你应该把精力放在搞研究上,做微信公众号太花时间了,不划算的。” 这一反对的理由,与埋头著书立说的许知远摇身变成单向街的 “首席哲学官”,要时时经受创业中的分裂与焦虑,有了相似意味。

然而,在媒体变革的潮流中,积极拥抱总不失为一种姿态。

2009年8月,新浪微博开始内测,2014年明显衰落,活跃生命期仅短短5年。微信属于后起者,但根据5月中旬腾讯发布的业绩报告显示,微信每月活跃用户已达到5.49亿,其中,近80%的微信用户关注微信公众号。

从“技术盲”到公众号运营者,陈远的转变来自对微信的认知与看好,“人们不可能脱离自己的生活,当然也就无法割除掉微信。”

对于6.49亿中国网民,使用微信成为司空见惯之事,而依附于此的公众平台自然有了得天独厚的优势。“移动互联的产品是什么呢?我的理解就是人与人之间的关系,我和我们的读者有互动,这是很关键的。”陈远为此规划蓝图,“当我们的编辑团队壮大了,就和每一位订阅用户建立起联系。”

陈远解释说,“要把人与人之间的关联打通。读者对某位学者的观点感兴趣或者有疑问,只要通过这个平台进行提问,就会收到答复。这样一来,读者不仅仅是阅读到了一篇冰冷的文字,还可以通过问答获得人与人之间的交流和碰撞。”

【造血焦虑】

反对陈远发起“历史百人会”的那位长辈,其实并没有袖手旁观,公众号的每篇文章她都仔细阅读,上线一个月后,她对陈远说:“也许你是对的,你们推出的每一篇文章都很好。”并决定“出手相助”。长辈作为文学大家,将自己的文章选择在“历史百人会”首发,“一篇文章就能带来2000名关注者,单篇阅读量超过5万次”。

不过,“做原创太难,发愁内容”,这是大多数公众号面临的问题。而也正因为“原创太难”,抄袭成了公众号发展中的头号“毒瘤”,被侵权账号因为“耗不起时间和精力”,大多放弃了法律途径。“我们发布过三期侵权报告,有的公众号态度很好,有的就是坚决不改,我们也没有办法。”这让陈远很是“无奈”。

除了正常推送内容,公众号也会举办线上沙龙,迄今已有四期。但“会员和订阅者期待的线下落地活动”却迟迟没有开展,成本是最主要的考量。“如果没有充裕的资金储备或者说资金支持的话,我担心它开了头,没有办法收尾接不下去。”陈远需要去培育公众号的“造血能力”。

纯商业化的操作对一些微信公众号已成常态,吸引商业投资、广告推广成为盈利模式,“资本”成为裹挟其前行的动力。陈远的态度是,“不排斥商业化,但绝不唯商业化,它的第一属性永远是学术性和公益性。”

公众号有两名编辑,他们“微薄”的劳动报酬,主要由陈远支付,而另一小部分来自公众号于今年3月启动的“打赏”功能,虽然“一定程度上能缓解资金压力,但不是长远之计”。

怎样造血,陈远坦陈,“还处于摸索的过程。”比如,和具有社会关怀情结的企业联合发起征文活动,由企业方冠名赞助,如今“正在与某些企业接触当中”。

“如果不能用一个很健康、很良性的方式和方法获取到运转所需要的资金,而导致它无以为继,这是我时时焦虑的问题。”尽管媒体业是个令人充满焦虑感的职业,但一直身处媒体的陈远却一向缺乏焦虑感,但如今,他不得不去面对这“骨感”的现实境况。(记者 陈俊宇)

PC版

PC版